藝評

建立兼容想像力和以人為本的策展精神 - 對《數碼龐克號》的反思

海寧

at 4:08pm on 24th November 2020

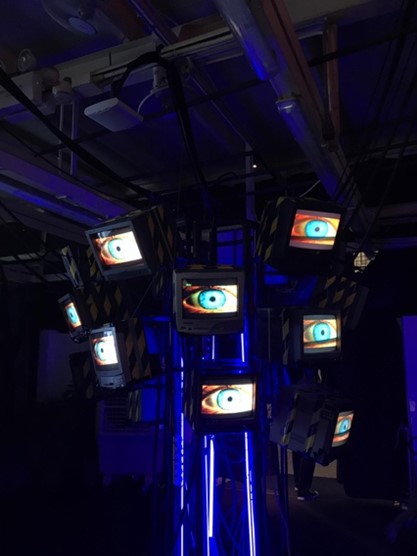

圖片說明:

1.-4.:《數碼龐克號》藝術展覽現場, 2020

圖片由作者拍攝及提供

(This article, titled ‘Building a curatorial attitude that embraces imagination and empathy- A reflection on “Heart of Cyberpunk”’, was originally written in Chinese.)

香港設計中心主辦的「#ddHK設計#香港地」計劃系列中,包括於十月中旬在深水埗舉辦的《數碼龐克號》。是次展覽項目雖然劣評如潮,但整個活動的策劃和選址還是值得反思。

數碼龐克,英譯為cyberpunk,顧名思義,策展的概念是以科幻故事為中心貫穿整個項目,包括藝術、時裝設計展覽和創意市集。根據主辦單位的網頁,故事內容講述一群數碼龐克旅行者在深水埗探索,後來激活了一名叫zero的人造人,並聯手啟動了數碼龐克號。

從策展的角度來說,《數碼龐克號》缺乏了對數碼龐克(cyberpunk)定義的理解,單純地將流行文化媒介的的視覺效果,剪剪貼貼地包裝整個活動,令到藝術和時裝展覽的部分內容空泛,淪為單純只能作「打卡」的旅遊景點。

數碼龐克一詞在二十世紀開始盛行,不少此範疇的科幻電影如《銀翼殺手》、《神經漫遊者》和卡通《阿基拉》均有一個共通點,就是都有「高科技、低生活」(high tech, low life) 的現象。在典型的情節中,故事大多於科技發展尖端但腐敗的社會開展,極權的統治者壓榨及驅趕貧窮人,令角色在迫不得已的情況下進化成制度的抗衡者。縱使《數碼龐克號》有提及過「高科技、低生活」的概念,展覽亦有大量科幻的視覺元素,如霓虹燈、龍蛇混雜的城市等,但整個策展始終沒帶出數碼龐克中重要的元素 - 抵抗強權的叛逆精神。這個核心思想在不少文獻甚或網上資料都會提及到,作為策展人更難以錯過這些細節。作為一個由政府資助的項目來說,或許刻意迴避這些具爭議性的議題,然而這卻導致整個活動只能在美學的層面去傳遞數碼龐克的精神,在內容上缺乏了推進,最後只能呈現出空有外表但缺乏內涵的展覽。

設計中心的時裝基地在未來幾年即將紮根於深水埗,這個先鋒項目在坊間的評價一般,亦反映出策展團隊缺乏以人為本的策展精神。既然主辦單位表明了整個項目是為了讓大眾認識深水埗地區文化,為什麼設計中心非選用數碼龐克的主題不可?策展團隊又能否開展其他與深水埗更相關的項目?縱使香港與數碼龐克所幻想出的城市景觀有幾分相似,而深水埗人口稠密及複雜的生活環境與「高科技、低生活」的視覺特徵尤其貼近,但是數碼龐克精神與真實的深水埗又好像沒有太多直接的關連。深水埗居住的人口繁多,甚至是全香港劏房密度最高的地區,比起數碼龐克,鄰里中承載著更多屬於這個地區的故事,或許更值得我們深究並發展成文化項目。

對於應否歸咎設計中心接受選用政府透過驅逐露宿者去收回的深水埗通州街前臨時街市的問題,可能主辦單位認為自己只是承辦項目,而驅逐令是政府的決策,所以與自己的決定無關,然而這跟策展團隊採納數碼龐克而非真實社區故事的態度如出一徹:拒絕關注周圍的人與物,只活在自己的世界裡面。要兼容想像力和以人為本的精神實不容易,但期望設計中心日後在籌辦時裝基地時,能在策展方面開啟更有意義的對話。