藝評

影像的暴力,掩映的真相:評《具體的真相:藝術與紀實》

黃小燕 (Phoebe WONG)

at 10:35pm on 19th March 2018

Captions:

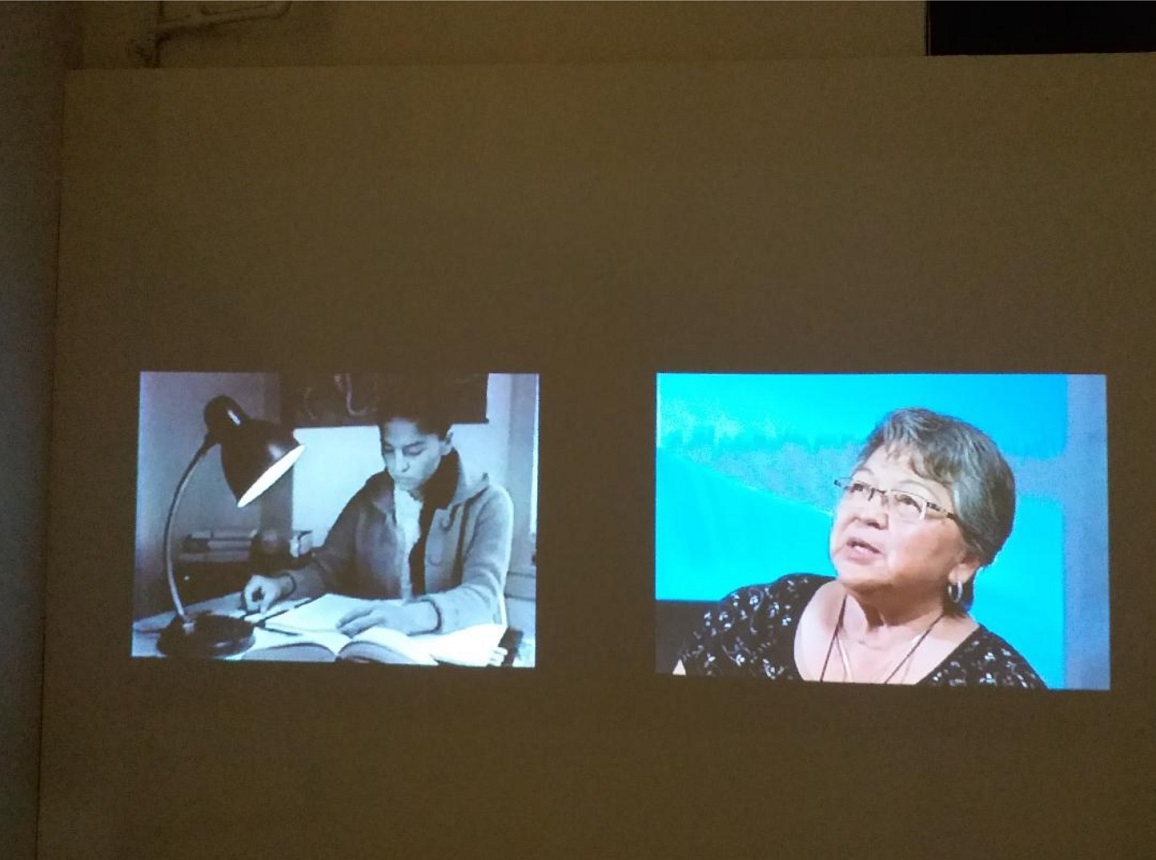

1.《具體的真相:藝術與紀實》展覽記錄。圖片來源:ISCP (International Studio & Curatorial Program) 官方網站圖片。

2. Krista Belle Stewart,〈䔋娜芬,䔋娜芬〉,錄像裝置現場,圖片: 黃小燕。

(This article, originally written in Chinese, is a review of the exhibition ‘Concrete Truth: Art and the Documentary’ at ISCP (International Studio & Curatorial Program) in New York.)

主觀鏡頭下,一次幾分鐘的步行之旅,疊上形形色色的media footages拼貼,綜述一回媒介史?如果步行表述由A點往B點的線性旅程,在數碼網路世紀,線性時空失效,甚麼都給壓縮在同一平面之上,種種媒介,就在此時,就在此處:壽西斯古倒台前在陽台講話的新聞報導(羅馬尼亞獨栽者後來倒台就是媒體的力量);電影《開羅紫玫瑰》(1985)米亞花路迷上電影男主角,幻想他從大熒幕走入現實世界成真;普通人走入電視做真人騷;從手機收看土耳其總統講話;監控鏡頭總是(以為)見證著什麼……。

土耳其藝術行動主義者Belit Sağ的作品〈瓦解〉(Disruption, 2016) 打頭陣,為《具體的真相:藝術與紀實》(Concrete Truth: Art and the Documentary) 展覽定調?數碼世紀,媒體世紀,藝術家探討後真相時代的影像政治:影像的暴力、倫理、傳播權力。紐約的ISCP (International Studio & Curatorial Program) 以藝術家駐村、國際交流為核心,在工作室之間的過渡空間,僻為展覽之用。這樣的過渡空間決定了展覽的樣態?《具體的真相》只有六件作品,是檔小型展,形式亦大同小異:不是文件式的照片、地圖,就是平面電視播放錄像,或影片投影,觀眾不無看民主牆的感覺。

圖像、資訊傳播權力的另一面,指涉傳播倫理。Paolo Cirio裝置新作〈朦朧〉(Obscurity, 2016),由錄像、律師信、證言及糊焦的「大頭相」組成,揭露一些網站利用罪犯資料庫(不論大小罪行)「大頭相」來謀利之不仁;藝術家遭謀利者發律師信,Cirio 毫不示弱,把律師信也公告天下。我想起在香港地鐵,曾聽到旁邊的男生說:數據就是 21世紀的石油(大意)。Cirio 的作品每每揭示無遠弗屆的網絡的雙刃刀性格;如何「善」用網絡,網路倫理是大課題。[這件作品同一時間在麻省理工學院的美術館(MIT Museum) 的《Big Bang Data》(數據大爆炸)展出。]

巴基斯坦藝術家Maryam Jafri 活躍於紐約,她的〈Getty 圖片社對加納共和國〉(Getty vs. Ghana, 2012),由多組檔案照片與文本組成。於1957年3月6日宣告獨立的加納,由原英國殖民地「黃金海岸」和「英屬多哥」合併建國,成為非洲英屬殖民地中率先獨立的國家。Jafri 的加納共和國成立/就職照片系列,從加納官方檔案照片與西方圖片社不同的「圖片說明」之間的裂縫,窺探當中的歧義,及論述權力 。Jafri 批評西方(圖片社)挪用這些影像,輔以文本詮釋,是一趟通過影像來操作的「二次殖民」,再次施以暴力。[關於影像暴力,Belit Sağ不包括在這檔展覽的作品〈亞漢與我〉值得一提。亞漢 (Ayhan Carkin)是警察,負疚認罪,公開承認在90年代殺死超過千名土耳其少數族裔庫爾德人(Kurds);可當藝術家要把亞漢的故事構思為作品,計劃遭刪禁。另則,庫爾德示威者 Haci Lokman Birlik 遭殺害後,警察把他拖屍示眾,而拍下的拖屍錄像後更洩露出去,在網路流傳。權力者一再施行暴力——影像傳播作為第二次暴力。(這一切不是很熟悉嗎?)段段曲折讓藝術家拍了錄像文章〈亞漢與我〉(Ayhan and Me, 2016)苦苦追問:傳播圖像的權力掌握在誰手中?]

1967年紀錄故事片,描述印第安土著少女䔋娜芬 (Seraphine) 雖然獲得護士訓練的機會,可因性格內向、熱愛自然,內心充滿爭扎,為難以容入白人/主流社會所困擾;待她回到從前的寄宿學校 (Indian Residential School, IRS),笑容才燦爛起來!故事以少女終打開心結(經白人密友談天開解),憑毅力克服重重困難。而鏡頭一轉,她更以都市女郎的姿態游走街頭,充滿自信,體現她的成功:事業精進──成為加拿大BC省首名土著護士──和融入社會!

加拿大予人的印象是處寬容友善的國度,可她還是背負著一頁黑暗史!上述故事的印第安土著少女䔋娜芬要回到IRS,才能寬心起來,IRS彷彿是她的心靈故園。然而,IRS其實是以教育之名作惡,是加拿大對印第安土著加以文化清洗的制度性設置。1876年加拿大首任政府就頒下印第安土著法令,在全國開設寄宿學校 (Indian Residential School, IRS),好教化印第安土著,使他們文明起來。直至1996年最後一所IRS關閉,一世紀多以來,送進IRS的兒童達150,000名。1980年代起,印第安人控告加拿大政府案一起接一起;及至2008年,政府成立「真相與和解委員]會(Truth and Reconciliation Commission) ,推行大和解計劃,至2015年委員會完成任務,拍攝口述見證7000宗,並提出94項後續行動。 YouTube有紀錄短片,講述這些IRS兒童的遭遇及創傷,他們屬「被偷走的孩童」!政府強迫他/她們離開父母;在寄宿學校常受罰(不准說土話),更遭到體罰虐打,以至性侵。有些兒童在寄宿學校實在無聊難當,會一起繞圈子來消磨晚上的時光!(不知是否前不久看過羅玉梅的行圈行動作品,以及Jeremy Deller的〈我們在這裡因為我們在這裡〉,[1] 碰到繞圈子的,鼻就酸。)她/他們長大成人,失根,成了自身文化的睜眼瞎子。

䔋娜芬實情是藝術家 Krista Belle Stewart 的母親。Stewart作品〈䔋娜芬,䔋娜芬〉(Seraphine, Seraphine, 2015) ,把50年前為政府背書、真人真事卻遮蔽歷史的紀錄故事片(docudrama),跟2013年大和解計劃自己故事自己講的證言並置。2013年的䔋娜芬,已把辛酸血淚埋藏在慈眉善目之中,一但憶述到當年被迫離家一刻,她還是不禁涕淚連連。我思疑,Stewart在考挖這段創傷的同時,在在提醒觀者:「演自己」的䔋娜芬跟「講自己」的䔋娜芬,都不過是經媒介呈現的䔋娜芬。

承接前作《遠征》(2011) ,[2] 法國藝術家Eric Baudelaire 99分鐘新作《亦稱聖戰》(Also Known As Jihadi, 2017) ,落實採用「風景論」迂迴地呈現一名法籍恐怖分子:影片由一幕接一幕的空鏡綴連而成 ──巴黎城郊街角的景貎到敘利亞的公路、小城,輔以法庭的證供文件,嘗試側寫出恐怖分子的「身影」。「風景論」(fukeiron) 由日本前衛實驗電影導演足立正生與松田政男執導的《略稱連環射殺魔》(AKA Serial Killer,1969)發展出來,認為從拍攝日常風景,可「捕捉並呈現無形但無處不在的國家權力」。我想起我們有一方水土養一方人的常民說法,而足立等以鏡頭表達其政治意向。足立正生是誰?他曾參與70年代活躍的日本赤軍,並相信可用影像美學推進革命。《遠征》講述重信房子在中東創建極端主義左翼「日本赤軍」的故事,以足立正生和重信五月(重信房子女兒)的記憶碎片(訪問錄音),拼貼著東京、黎巴嫩的景貌。《遠征》是Baudelaire 小試「風景論」牛刀之作。

說回《亦稱聖戰》。Baudelaire 此作除遙向《略稱連續射殺魔》致敬之外,要使我等影片觀者,真正靠近「風景論」,還有距離。配上音樂的《略稱連環射殺魔》,偶爾卻適時地加上旁述,使影片還算易看。Baudelaire 大抵想把「風景論」實踐推向極至:他抽掉訪問、配樂,純以畫面「來說話」。觀者要耐得悶,才可看完一回影片,把地景與證供文件的草蛇灰線連起來。怎樣從觀看中刺穿「日常」風景的皮相,尋找其中的線索,還是人看人殊?

按有圖有真相的習見,「所見」决定「所信」。正如美國紀錄片導演埃羅爾·莫里斯 (Errol Morris) 反覆實踐與思考,他更體會到「所信」决定「所見」(believing is seeing)。這是否「後真相」的無奈真實?

註解:

[1] 〈我們在這裡因為我們在這裡〉(We're Here Because We're Here, 2016)是2016年7月1日當天在英國不同城市發生。我是看紀錄短片理解這件作品的。

[2] 影片英文名字:The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years Without Images。