藝術議題

- 性別藝術最新的專題文章如下。如欲閱讀有關同一議題的其他文章,可再點擊右下角資料庫的年份和月份。

Error可駕駛嗎?看「釋色如果我是 」的觀眾創作 Can We Drive ‘Errors’? – A Review of Audience Participation in “Free Coloring If I Were”

文晶瑩

at 12:18pm on 21st June 2021

Images - above and below 圖片說明:

1.「釋色如果我是」回應當年熱議的#MeToo運動,在火炭開放工作室展出,就算觀眾要忙著看許多工作室,4天內也有二百多位觀眾參與創作 “Free Coloring If I Were”, a project in response to the #MeToo movement, exhibited at the Fo Tan Open Studios. Over four days, 200 participants created these artworks.

2. 填色紙參考「秘密花園」有療癒作用 Coloring sheets - referred as a 'Secret Garden' for therapeutic benefits

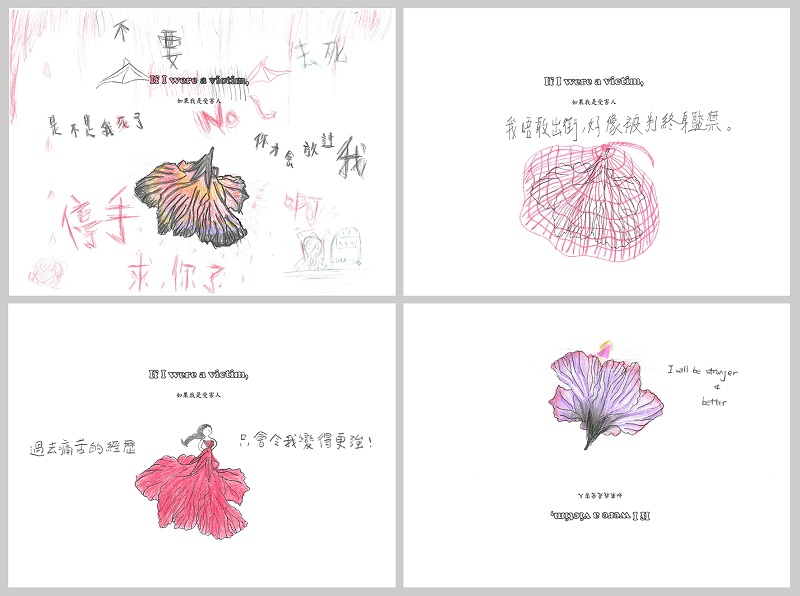

3. 「如果我是受害人」的公眾創作 A participants' artwork: 'If I were a Victim'

4. 「如果我是施暴者」的公眾創作 A participants' artwork: 'If I were an Abuser'

5. 「如果我是旁觀者」的公眾創作 A participants' artwork: 'If I were a Bystander'

Can We Drive ‘Errors’? – A Review of Audience Participation in “Free Coloring If I Were”

by Phoebe Ching Ying MAN

The creation of socially engaged art usually requires audience participation, with results that are often surprising. Whether participants can achieve standard answers of the creative exercises is not the primary concern, but making the participation process fun and open is more important; so the work can attract attention to the focus topic. The audience’s artwork done during the “Free coloring if I were” showed different kinds of paradigm shifts, which cannot be controlled by others. It is akin to the concept of "The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible" by Jacques Rancière, wherein art can “disclose the existence of something in common” (12), intervene and “redistribute the sensible”*

My artwork “Free Coloring If I Were” (2018) appears to be a simple coloring exercise. The audience were usually spontaneous and did not follow any rules when coloring. They kept making ‘errors’ and that is why their work was so rich and diverse. These works originated from the cyberbullying of sexual assault victims who had responded to the #MeToo movement. The exhibition supports the victims and emphasises the importance of empathy.

There were three categories of line drawings available for coloring: “If I were a victim”, “If I were a perpetrator” and “If I were a bystander”. Viewers can put themselves in the shoes of any of these three categories of people. The audience's response was overwhelming. In 2018, more than 1,200 people visited the exhibition, and more than 200 participated in its creation. The work has since been exhibited twice in Hong Kong and twice in Taiwan. Let me review the audience participation in this work.

The public’s approach to the task was outside my original expectations and was not limited by the task’s original design. Most people are willing to take on the role of the victim, which made the images produced vivid. Participants not only used the original design, which is a flower fallen onto the ground, but, for example a viewer painted petals like peeled flesh, triggering pain when looking at it. Some people expressed their feelings directly. If s/he was a victim, s/he felt tarnished, humiliated, angry, and desperate. Some wanted revenge, and some pretended that nothing had happened. Some hid their feelings and suffered from depression; some had nightmares and felt fearful. Some felt it difficult to trust others.

The meticulous expressions of the colors and of the drawings had an impact; it made people think we should not play down the trauma of sexual violence and put blame on the victims. Some victims suggested self-healing methods, such as seeking help, using knowledge to help themselves, and choosing to forgive, etc. A participant wrote: it is not "if", she really is a victim. She wrote “I want to leave my family. Yet, I love my mum so much. I end up staying at home with the beast.”

I often encountered viewers sharing their true stories. What can be done to help them? I constantly think about this question. As an artist, if art has brought attention to social problems, what happens next? I equip myself by studying counselling courses and think how to present this knowledge and feelings through art. In the exhibition, I provided counselling information about professional organisations and arranged collaborations with them to see what can be done together.

When I was thinking about the idea for this work, I worried whether the audience's writings were mostly manifestations of rape myths. In fact, I did not need to worry. As long as the participation process is open, there will be diverse writings. Many viewers have subverted the original setting. On the paper, there is a sentence “if I were the victim” and a line drawing of a big flower falling onto the ground for coloring. Some viewers disagreed and turned the drawing upside down to make it become a blooming flower. Some flowers were changed into women in gorgeous dresses with their chests raised. They are not defeated by adversity. Some new plants are growing in the withered flowers, and they will bloom in different ways. Some viewers are not just victims and survivors. They are fighters, bravely saying no, exposing the incident, confronting rape myths, and refuting the culture of rape. Such as, questioning if it is all a victim's fault; they had done nothing wrong and the painful experience made them stronger, and silence made things worse, as people should speak out. Even those who had been affected by alcohol when raped should have the right to be protected from being violated. The audience touched on different topics, emphasising the importance of the body’s autonomy.

On the other hand, it is evident and common that victims are always self-blaming. This affects recovery. Why does this happen so often? The theory of fundamental attribution error and just-world theory/hypothesis can be references.

A reviewer criticised “Free coloring if I were”, as it also empathises with the perpetrator. However, I think all people have their dark side, and discussion on this topic is needed. As a result, many viewers felt excited by being a bad person. If they were the perpetrators, they were domineering and did whatever they liked, and not thinking that they are wrong. As Finkelhor (1984) said, one of the reasons for sexual violence is that the potential abuser must overcome his or her own inhibitions against illegal sexual activity, thus, abusers can find excuses to avoid a troubled conscience, even eliminating, or at least, reducing the fear of punishment.

The audience’s responses also show that sexual violence indicates a desire for power (reassurance or assertive) (Nicholas Groth, 1979), not merely sex, such as "I like the feeling of dominating people", "The desire to destroy beautiful things", "Strangling". But many viewers also blamed these thoughts at the same time, saying, "I will regret it" or "I know there will be retribution." Many participants do not pity the perpetrators, nor do they rationalise the violations. Instead, they use irony to secretly accuse the perpetrators, saying, "I hate myself," "I admit my mistakes," and "I will pay back."

People normally think that those who are on the sidelines must act bravely. In fact, many participants, writing anonymously, apparently did not know what a bystander should do. Their comments included, "I cannot take up the role," "I only participate in the discussion," "I can leave it to someone else,” “I cannot do anything," “I pretend I did not see anything, I did nothing wrong,” “I would give up,” and “When I am in a dangerous situation, I would pretend to be calm/peaceful.”

However, other people had different opinions, such as “Turning a blind eye is like acting as an accomplice that will foster evil forces!” “Stop (sexual crimes)”, and "I do not want more victims."

The audience's artwork shows that their views on how to react can be roughly divided into three directions: how to take care of victims, how to face the perpetrators, and how to create an environment that can eliminate violence.

Some in the audience recommended care for victims, i.e., accompany and empathise with them. Some suggested people need to prevent, stop and report violence. Some proposed creating an environment in which victims are not afraid of reporting to the police, and emphasising the importance of sex education.

In addition to filling in the line drawings with color, some in the audience also pierced through the paper, crumpled it into a ball, and put the three roles (victim, perpetrator, and bystander) together. These extraordinary expressive ways of creation are inspiring.

This kind of rule-based art does not restrict the creativity of the audience. The participants can choose to follow the rules or break the rules to create errors and show their creativity.

Phoebe Wong (third from left) with participants, Fo Tan Open Studios

Would open discussion create chaos? According to my experience, face-to-face communication usually has meaningful and interesting viewer participation. There is almost no destructive actions.

So, can we "drive errors"? Can we control creativity? My experience is that the more open the rules, the more convenient the creative process, and the better the effect. What the creator can do is create an interesting atmosphere for participation, provide guided tours to summarise and point out contradictions of the public works, and ask questions, so that the audience can have more imaginative and in-depth discussions. The participation of the audience can create and redistribute a community’s common knowledge, allowing various discourses to co-exist, making the works completed by the public richer and more diverse.

References:

[1] Rancière, Jacques. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London: Continuum, 2004. Print.

*See: https://incompletion.org/2021/09/24/distribution-of-the-sensible-ranciere/

Finkelhol, D. Child sexual abuse: new theory and research. New York: The Free Press, 1984. Print.

Groth, N.A. Men Who Rape: The Psychology of the Offender. New York: Plenum Press, 1979. Print.

More participants’ works can be seen at:https://freecoloringifiwere.wordpress.com/

(This article titled ‘Can we drive “errors”? – A review on the audience participation in “Free Coloring If I Were”’ was originally written in Chinese.)

Error可駕駛嗎?看「釋色如果我是 」的觀眾創作

文晶瑩

創作社會交往式藝術,講求開放的觀眾參與,有時觀眾的創作往往會出乎意料之外。在創作一個框架去吸引觀眾參與時,我心中往往並無標準答案,會比較關心趣味性和開放性,怎樣能引起大眾對議題的關注?回頭看眾多觀眾的作品,裡面有不同的範式轉變(paradigm shift),不是一個人可以掌控和左右,引證了洪席耶「美學的政治:可感性的分配」 [1] 的概念,藝術可呈現、介入和重新分配社羣的某些共識或感知。*

以我2018年的作品「釋色如果我是」為例,看來好像是很簡單的填色練習,在觀眾不斷不按牌理出牌,製作Errors,令至作品有多元豐富的表現。作品源起於有響應#MeToo運動的性侵受害人遭網絡欺凌,展覽支援禁忌題材,鼓勵發聲討論,作品強調同理心的重要性,我創作了三款填色紙,分別是如果我是受害人、施暴者和旁觀者,讓觀眾可以代入三種角色去表達感受和想法,多方向思考問題。觀眾的反應熱烈,2018年有超過1200人到訪展覽,有二百幾位觀眾填色參與創作。之後作品繼續展出了兩次,並將會在台灣展出,在不同的脈絡可能有新的發展,現先稍稍總結一下。

受害人華麗轉身

公眾的智慧超乎想像,並沒有受原本的設計所限制。最多人願意代入受害人的角色,讓人看見很多層次很立體的受害人,不只是一朵受傷掉在地上的花,可細分為受害人、生還者、戰士。有觀眾將花瓣塗成像剝了皮的鮮肉,看見也覺得痛。有直接說感受,如果自己是受害人,會感到被玷污、受辱,覺得憤怒,有感到絕望,有想報復,亦有假裝什麼事也沒有發生過,收藏自己的感受,不絕的壓抑,也會不斷發惡夢,覺得恐懼,失去對人的信心。細緻的表達,顏色療癒,叫人不應淡化性暴力事件對受害人的創傷。有些受害人會提議一些自療傷痛的方法,例如尋找幫助,用知識幫自己,選擇原諒等。有觀眾直言不是「如果」,自己就是受害人。我亦常遇到觀眾分享自己真實的故事,這都牽涉到旁觀的可以怎樣做?這方面下面有較詳細的論述。而作為一個創作人,藝術帶起對議題關注,展覽過後我亦想到跟進的問題,除了自己多進修一些輔導的課程之外,之後策劃同類的展覽都會提供專業團體的輔導資訊。

創作時我會擔心會不會觀眾的言論盡是強姦迷思的展現?形成二次傷害。其實不用擔心,只要夠開放,就有多元的答案。不少觀眾顛覆原本的設定 - 如果我是受害人,圖畫是一朵大花掉在地上,不少觀眾不同意,倒轉畫成盛放的花,有將花變成挺起胸膛穿華麗禮服的女人,沒有被逆境打倒;有在殘花中長出新苗,要以不同的姿態綻放。有些觀眾不只是受害人、倖存者,甚至是一個戰士,勇敢説不,揭發事件,直面歪理,反駁強暴文化,難道全是受害人的錯?遇事要啞忍?酒醉便要預了被侵犯?職場要容忍性騷擾?觀眾觸及不同的議題,強調身體自主權的重要性。

另方面,我們可以看見受害者自我指責的普遍性,這樣其實很影響復原,為何有普遍指責受害人的情況?可以參看基本歸因謬誤(Fundamental Attribution Error)和公正世界理論 (Just-World Theory/Hypothesis)。

非一般的施暴者

曾經有觀眾批評,覺得不用同理施暴者,不應可憐、縱容壞人。但創作者覺得人類有其陰暗面也需要面對,可以討論。結果不少觀眾對做壞人感到興奮,如果自己是施暴者,霸氣放縱,喜歡怎樣就怎樣,不覺得自己有錯。可引證Finkelhor (1984) 的理論,性暴力發生其中一個原因是他們能找各種藉口克服良心的責備。觀眾的回應亦表現了性暴的本質不是性,是權力慾(要得到肯定及要主宰人)(Nicholas Groth, 1979),例如「我喜歡支配人的感覺」、「對美好事物的破壞慾」、「扼殺」。但也有不少觀眾同時地自責這些想法,「我會感到後悔」、「我知道會有報應」。許多都沒有可憐加害人,合理化侵犯,反而是使用曲筆,暗地裡指責施暴者,「我憎恨自己」、「我承認錯誤」、「我會作出報償」。

有輭弱有堅強的旁觀者

如果我們以為旁觀的一定見義勇為,拔刀相助,在匿名寫心底話的情況下,不少是不知怎樣做,「我無法代入」、「我參與討論」,甚至逃避,「因為我無能為力」、「我只不過裝作看不到,我沒有錯。」、「我會放棄」、「不過是在危險之中,假裝一片祥和。」不過亦有人提出「視若無睹、形同幫兇、助長惡勢力!」要阻止性罪行「不希望有更多受害人」。現在觀眾的作品顯示旁觀的大致可以分三個方向的做法:怎樣對待受害人?怎樣對待施暴者?要營造一個怎樣的環境?有提出要照顧、陪伴、同理受害的;要阻止、修理、檢舉施暴的,亦有提出要營造一個讓受害人敢於報警的環境,性教育的重要性。

觀眾除填色外,還會拮穿紙張,弄皺成一團紙,把三個角色放在一起,如果我同時是受害人、施暴者、旁觀者,這些破格的表現都很有表現力。

這類規則為基礎 (rule based) 的藝術,並沒有規限觀眾的創意,跟隨不跟隨之間,製作了不少Errors,表現更多創意。如果擔心開放討論,是否會亂象頻生?經驗中面對面的交流,差不多都是有意思的參與,很少很少亂子。那我們是否能「駕駛errors」呢?掌控創意?經驗是愈開放愈便利創作,效果愈好。創作人能做的是營造有趣的參與氣氛,在導賞中總結和點出矛盾的地方,提出問題,這樣少少帶動,可以容讓觀眾有更多的空間,更深入的討論。而觀眾的參與,製造和重新分配了一個社羣的共感共知,讓各種論述平等地存在,使這件大眾一起完成的作品更豐富多元。

公眾參與導賞和創作的情形

註:

[1] Rancière, Jacques. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London: Continuum, 2004. Print.

*See: https://incompletion.org/2021/09/24/distribution-of-the-sensible-ranciere/

參考書目:

Finkelhol, D. Child Sexual Abuse: New theory and research. New York: The Free Press, 1984. Print.

Groth, N.A. Men Who Rape: The Psychology of the Offender. New York: Plenum Press, 1979. Print.

更多觀眾的作品在網站:https://freecoloringifiwere.wordpress.com/